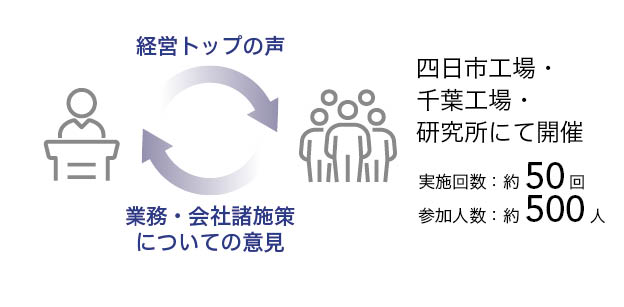

経営トップキャラバン

経営トップキャラバンは、経営トップの声を直接従業員に伝えること、経営と従業員の双方向コミュニケーションを目的に、毎年実施しています。当日、社長からは、当社を取り巻く事業環境、第7次中期経営計画と長期ビジョン構想への想い、従業員への期待、カーボンネットゼロの取り組み、安全や社内コミュニケーションの重要性などの発信がありました。従業員からも、業務や会社諸施策について自由な発言や提案があり、貴重な情報交換の場となっています。2023年度の開催は、千葉工場の製造部門および千葉地区の出向会社を対象に、44回(約360人)に及びました。

従業員意識調査の実施

当社では、毎年1回、従業員意識調査を行っています。これは、コスモエネルギーグループ全体の調査で「経営理念の理解度」「コンプライアンス意識」「職場の風土」などの現状確認を行います。2023年度の調査結果についても、改善点や注視すべき傾向などを見極めて取り組み事項を確認しました。今後も、サステナブル経営実現のために各種施策に活用していきます。

リスクマネジメント

リスクマネジメント活動では、各部署のリスクを網羅的に抽出し、影響度・発生可能性・対策度に基づいて取り組みの優先度を決定します。さらに、部署を横断して当社として重要な「特定重要リスク」を選定し、対策の立案から実施における進捗状況をリスクマネジメント委員会にて審議しています。

2023年度は、3つのリスクを選定しその対策に取り組みました。

| 番号 | 内容 | 想定リスク | 主な取り組み事項 |

|---|---|---|---|

| 1 | 首都圏直下型地震における 本社機能喪失時の対応について |

|

|

| 2 | 情報セキュリティ | ・システム停止 ・サイバーテロ ・情報漏洩 |

|

| 3 | サプライチェーンにおける調達等 のリスクへの対応について |

→装置稼働維持に

大きく影響 |

|